校园热点

天哪,现在就开始考虑怎么选科的问题了?这不高中生活才刚刚开始嘛!在微信后台,小编这样答复家长。没想到,收到家长的再回复是这样的:小编,你要不要为人民服务,以人民为中心?

这个帽子好大,小编认输,表示再难也要给家长一个答复。

选科焦虑,在于今天的新高考方式相对比较复杂,又和过去有比较大的不同,不是经历过的同学和家长,一下子难以弄明白。至于选科到底难不难?标准答案应该是:说简单也很简单,说难也挺难,容易纠结的,就特别难。

其实小编说,放下纠结和焦虑,事情就简单明了了。

家长提问 | 新高考模式下,怎么选科?

2023年11月14日

“3+1+2”模式新高考

“3”指的是:语文、数学、外语,这三门科目考试参加统一高考,由教育部考试中心统一命题,以原始成绩计入考生总成绩;

“1”指的是:物理和历史,考生必须从物理和历史两个科目中选择一科,由各省自主命题,以原始成绩计入考生总成绩;

“2”指的是:考生从化学、生物、地理和政治四门科目中选两门,选考由各省命题,通过等级赋分的方式,将赋分后的成绩计入考生总成绩。

考生总成绩由全国统一高考的语文、数学、外语3个科目成绩和考生选择的3科选择性考试科目成绩组成,满分为750分。此即通常所说的“3+1+2”模式。

选择考科目理论上有12种组合,具体组合如下,但是大多数学校会根据本校实际与学生选科情况,作出一定引导,推荐一些选科组合方式,这样也方便教学组织。

什么是”赋分“

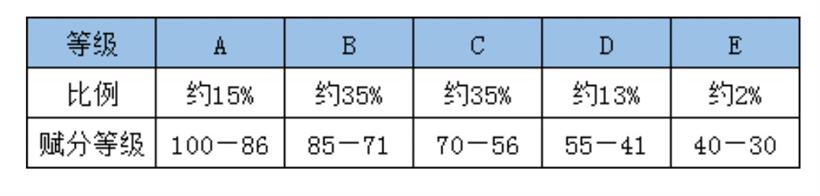

思想政治、地理、化学、生物学4门科目每科原始成绩为100分,转换后赋分成绩满分依然为100分,赋分起点为30分。

转换时将各科目考生原始成绩从高到低划分为A、B、C、D、E共5个等级,各等级人数所占比例分别约为15%、35%、35%、13%和2%。

各科目成绩计入考生总成绩时,将A至E等级内的考生原始成绩,按照事先确定的比例,依照转换公式,分别转换到100~86、85~71、70~56、55~41、40~30五个分数区间,得到考生的赋分成绩。转换基数为实际参加该科目选择考的人数。

因此,总体而言,你这门学科本来成绩好,原始成绩名列前茅,赋分后你的优势可能更加明显。万一成绩本来不理想,经过赋分,最终成绩也不会特别难看。学生最终赋分高低,和选这门学科学生群体水平有一定关系。

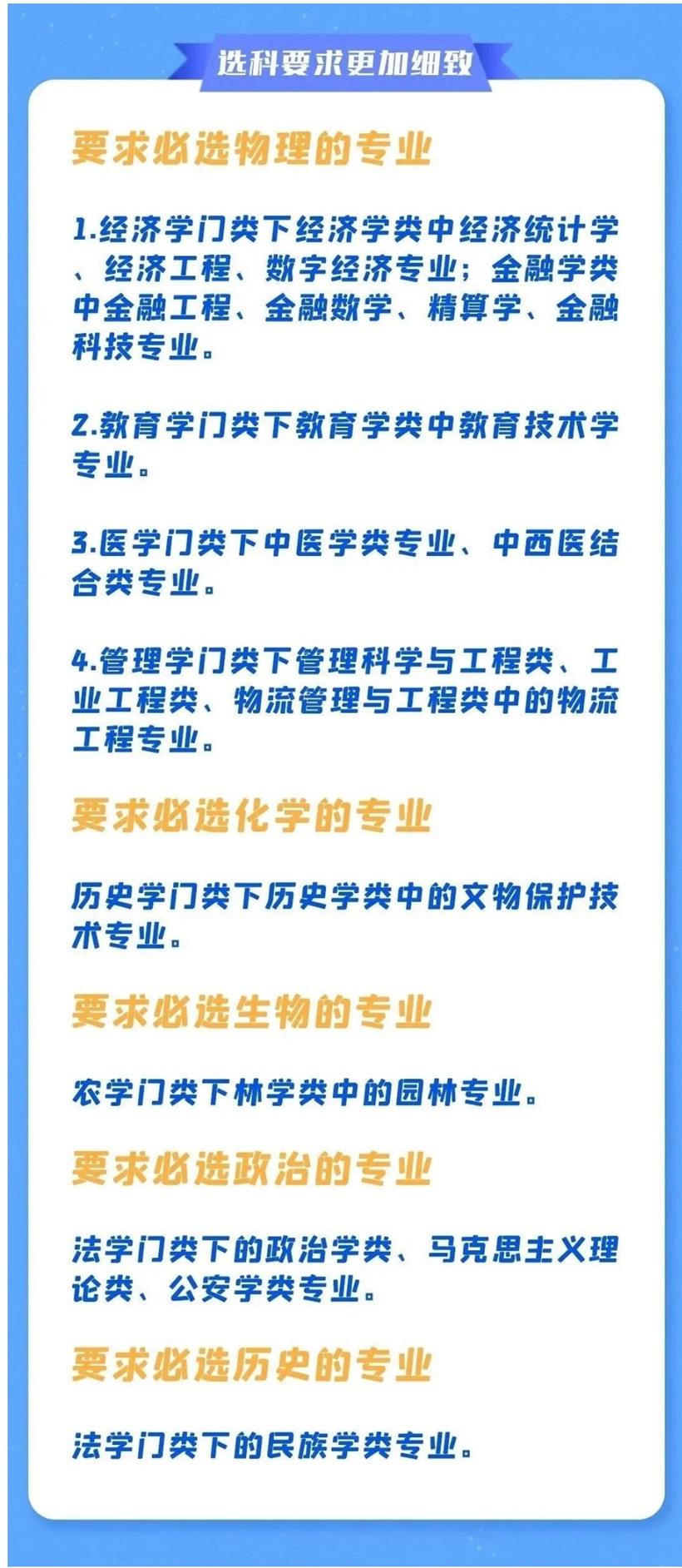

选科与填报高考志愿

高中选科与填报高考志愿,报考大学专业有直接的关系。大学不同的专业对学生选科有不同的要求。根据《普通高校本科招生专业选考科目要求指引》,92个专业门类中,有65个专业要求选考物理,占比70.65(刚好与原来理、文分科比重类似);有56个专业要求选考化学,占比60.8%;有55个专业必须选考物理+化学,占比59.78%。理学、工学、农学、医学4大学科门类共61个专业类中,55个要求必须选考物理+化学,占比高达90.16%。

选考历史的文科类专业相对较少,以下专业大类,纯文科大多可以报考:经济学、法学、教育学、文学、艺术学、哲学、历史学、管理学,其他还有理学类中的地理、心理等专业,医学类中药事管理、护理学类等。

学生选科,需要了解自己喜欢的学科门类一般都需要选考哪些学科。

关于选科的几点意见

关于选科的意见,其实各家说法大同小异,最大的区别在于各个意见的排列次序不同,这种顺序才是最能体现教育理念、教育价值观的。

1. 首先要感情用事,看“喜欢不喜欢”

有人说选科最忌“感情用事”,小编却觉得排在第一位的就是应该“感情用事”,看自己是否“喜欢”。这是因为选科和将来大学所学专业,和自己将来会从事的工作都有关联。如果不考虑是否喜欢,只考虑是否容易“升学”,那将来大学学习自己不喜欢的学科,将来从事自己不喜欢的工作,或者丢下自己大学所学专业去做其他自己喜欢的工作,都是太“痛苦”。其次,喜欢的学科,一般来说就是自己擅长的学科,就是自己能有自信学好的学科。

总体而言,选科应该服务于终身成长与终身幸福,坚决不能单纯只考虑升学。因此,选科的最终确定权掌握在孩子本人的手里,家长在给孩子作充分的情况说明,必要的专业指导之后,应该尊重孩子的决定权。18岁的孩子了,有必要对自己的人生负责了。

2. 其次看学习成绩位比,看“擅长不擅长”

“物理”和“历史”两门学科的学习,思维方式、学习方式都有比较大的区别,因此孩子“偏文”还是“偏理”往往比较明显。在这两科的选择中,孩子会有自己的“直觉”,这种“直觉”中包含了对学科的兴趣程度、包含了长期以来对这门学科的学习能力、学习水平、学习自信心,是一种“综合定性”,具有重要意义。

也不排除“学霸”两门都非常优秀,当然也有人两门都不怎么样,完全对“文”“理”选择无所谓或者没概念的。这个时候,也不妨“走出去”多体验生活,多体验职业,看看自己的兴趣倾向、能力倾向。直白地说,对他们而言,选择什么学科,都不是那么重要。

赋分学科的选择,“兴趣”之外,不妨参考本学科在年级、班级中的“位比”,当然参照样本数越大越好。所谓“位比”,可以用本人学科成绩除以能得到的最大样本数的“平均分”,数值越大越好;也可以用本门学科成绩在样本中的排名除以样本总数,数值越小越好。这样的“数值”是用来作学科和学科之间对比用的,让你明白自己更擅长什么学科。如果一次考试“位比”还不能说明问题,也可以用多次考试的“位比”求取平均值,给予综合评定。

3. 第三看社会发展,看“国家需要”

毕竟在苏州中学的校友中,还有一个钱伟长,给我们树立了常人难以企及的榜样,因为国家需要,从文科生转为理科生,成为物理学家,服务社会,贡献祖国。

一般来说,去学习你最喜欢的学科,最擅长的学科,好好学习,学以致用,就可以在这个学科上为国家作出更大的贡献,每个人都是社会机器中的“螺丝钉”。不过在一个时代,国家和社会会对某一个方面的人才有更加迫切的需要。我们也不必纠结于是否要“牺牲小我”以“成就大我”,因为人才的流动也必定遵循市场规律,社会“给薪”高,就意味着这个社会专业需求更加旺盛。“价格”不能反映长期供求变化趋势,但是可以反映当下的需求程度。我们应该把“小我”融入到“大我”之中,敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦,就会汇聚起实现中国梦的强大力量。

既然追求“高薪”和国家社会需求两者之间不矛盾,那我们还为什么要特别提出要去“顺应国家需要”呢?这是因为当我们把个人与社会、国家紧密联系在一起的时候,就能跳脱出“功利得失”的迷障,激发出更多拼搏的勇气和力量。

4. 第四考虑知识结构完整性,看“发展前途”

总体而言,社会需要全面发展的人才。哪怕做纯理工、纯医科的工作,也需要有突出的语言和文字能力,才能更好表达所思所想和研究成果。因而国家规定语文、数学、外语为必选学科,每个人都需要好好学习。

但是在“物理”和“历史”的理、文两大类确定之后,再选择赋分学科之际,还是需要考虑知识结构的完整性的,而不能单纯考虑高考是否容易拿分。近年来,曾经有过不管文、理为了高考高分,大量学生选考“地理”的情况;也有过不少文科学生为了“分数”,选择“生物”放弃“政治”的情况。只怕从长远来看,这样的选科方式,都会埋下发展隐患,需要在未来花更多时间、精力去弥补缺陷。

相比而言,纯理的“物理+化学+生物”的组合,纯文科的“历史+政治+地理”的组合,都是经过实践考验的,可以建立起相对完整知识结构的选科方式。

选科还有其他的考量标准吗?如果往多了写,还会有很多很多。但是其实未必有那么多必要。因为在选择的过程中,参照系越多,越难以作出正确的选择。

我们同学、家长都没有必要把这个问题想得太复杂,做决定时太焦虑。简单而言,就是“没必要”。选定了,就快马加鞭,一往无前,去过最壮丽的拼搏人生,这才是根本。

(部分图片和文字,参考“新高考”,特此说明)