看 点

天哪!刘笑,苏州中学园区校高中部2019届毕业生,目前就读于昆山杜克大学艺术史专业,在今年的研究生申请中获得来自耶鲁大学(全奖+生活费)、哈佛大学、斯坦福大学、牛津大学、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、加州伯克利大学(含奖)、杜克大学(含奖)、印第安纳大学伯明顿分校(由硕士转为博士),及伊利诺伊香槟大学的录取通知,这会是一种怎样的人生体验?

今年八月,刘笑即将前往耶鲁大学的东亚研究系深入学习古代丝路史。

我的学习历程

文 | 刘笑

四年前高中毕业的我从未预料到未来的自己会学习中国古代史——那时的我做高考历史题有时都是连蒙带猜,甚至无法完全理解阅读材料中的文言文。

幸运的是,我的高中历史老师朱新色老师并未因此对我放弃希望。在高一高二时,朱老师经常鼓励我在课余时间多读书,勤思考。当时的我沉迷于欧洲古代史,便向朱老师询问参考书目,找书来读,并时不时找朱老师答疑解惑。在高中紧张繁重的学习生活中,读历史书成为了一种短暂的“逃离”。也正是在读书和与朱老师探讨的过程中,我学会了提问、反思与整合。我发现,相对比史实性知识(如什么年代发生了什么事),我更倾向于问“为什么”、也更喜欢思考历史事件、历史概念之间的联系。回想起来,这大概是我学习历史学的开端。

进入大学之后,昆山杜克大学的通识博雅教育允许我尝试不同领域的课程与项目。我对欧洲古代史及艺术的兴趣延续了下去,并选择了艺术史专业。但在学习过程中,我发现了两大难题:一是由于缺乏欧洲的历史文化背景,于我来说很难全面深入地洞察欧洲艺术史;二是在和教授交流之后,我意识到传统的欧洲艺术史研究逐渐缺乏创新性,很难有新的产出。与此同时,我上了一些关于亚洲和中国的课程,并有幸在大一暑假参与了Ben Van Overmeire教授的“禅宗与侦探艺术”(Zen and the Art of Detection)科研项目,我开始重审东亚历史文化并对其有了更系统化的认知。同样重要的是,我意识到自己很享受静下心来做研究的过程。

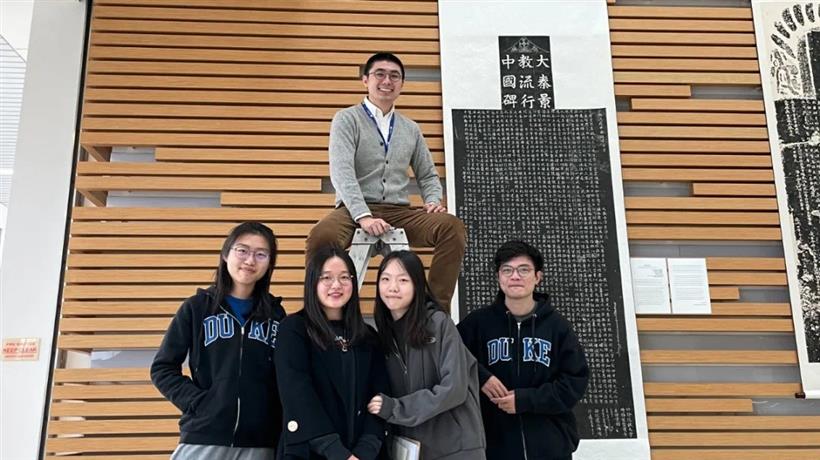

刘笑(右二)和中国古代艺术史课程教授和同学的合影

随着课程和科研的深入,我明确了艺术史和历史这两个学科的区别,也发现自己对历史学更感兴趣。历史学着重研究“变化”以及导致变化的原因,这正是我从高中以来一直关注思考的问题。我深刻认识到了历史事件的复杂性,不能以简单的好与坏来评价。除此之外,我对古代文物和图像也非常感兴趣,尤其热衷于考察博物馆。在上完中古中国史和中国古代艺术史这两节课后,我决定研究中古时期的丝绸之路历史及物质文化(material culture)——这一研究方向结合了我对历史和文物的热爱。

然而,确定研究方向只是一个开始。真正开始做研究时才发现自己读的文献太少,也缺乏系统严谨的学术训练。比如,我并不清楚应该从哪里找相应的一手史料(primary sources),更不用提如何节选史料内容进行分析了。当时我的导师林蕾教授带着我一起翻译了一本有关中国帝制晚期盐商社会政治地位的英文学术著作。我一开始的翻译成果非常不尽人意,文档上布满了林老师的修改与批注。于是我不停地整理老师提到的知识点,一个字一个词地打磨翻译,并主动查询相关资料。在这个过程中,我明确了很多历史概念的意义,自然而然地学到了如何撰写结构清晰的历史文章,也了解了如何高效引用和分析多重类型的史料(包括文本和实物)。看似简单的翻译,实际操作起来有时非常棘手。只有自己脚踏实地一步步去实践,主动扩展阅读,才能逐渐完善翻译文稿,并内化相关知识。

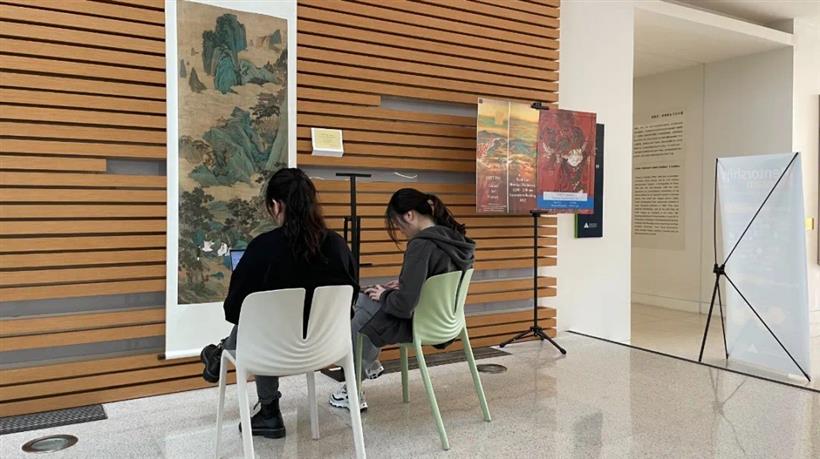

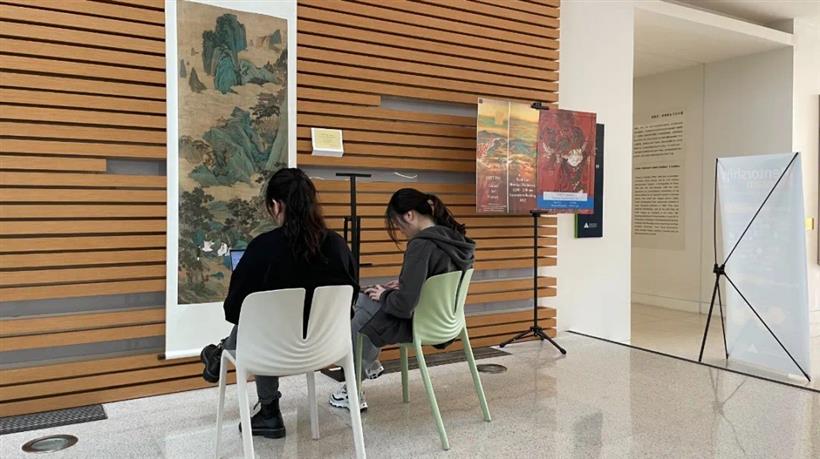

刘笑(左二)与曹业宬教授及同学进行博物馆考察

我的本科毕业论文探讨了佛教与佛教艺术在建立于阗国(c. 300 BCE–1006 CE)王权中起到的作用。于阗国是唐代安西四镇之一的西域古国,位于今新疆和田地区,以佛教闻名。研究于阗并非易事,因为现存的史料十分有限,除了古代中国的官方史料(如《新唐书》、《新五代史》等),主要就是零散的敦煌文书。前者相对容易,因为大多以被学者整理出版。但敦煌文书用起来就困难很多:首先我需要在无数敦煌文书中挖掘出和我研究主题相关的篇目,其次我通常不得不肉眼识别文本内容,也就是确定写卷上面的每个字是什么字。这是最艰难的部分,因为写卷的磨损和其本身字迹的潦草都大大提升了识别的难度。识别文本内容之后,我需要读出它们的意思。虽然都涉及文言文,敦煌文书比传统官方史料要晦涩不少,而且有不少和当地情况相关的术语。这可比高考文言文阅读理解难多了!最后,我要把这些文本翻译成英文。有时很难找到准确的英文翻译,有时不知道一些术语该如何表达,甚至有时文中的出现的指代和省略都不清楚。好在我的导师曹业宬教授总是耐心地和我一起探索最优的理解和翻译方法,不断鼓励我深入且批判性地去解读史料。一轮轮的探讨,一版版的修改,一次次的发掘新问题,都让我对丝绸之路研究有了更深入的认知。

我的学术研究也离不开实际的考察和踏实的训练,其中很重要的两项就是撰写博物馆收藏品目录(museum catalogue)和博物馆考察。在曹业宬教授的指导下,我和我的同学一起为《大秦景教流行中国碑》和仇英的《桃源仙境图》写了展签。我们站在梯子上一个个字地阅读《大秦景教流行中国碑》拓片,几小时地坐在《桃源仙境图》前上上下下观察画中的每一处细节。这不仅提高了我的文本阅读和归纳能力,更给了我两次直接与文物对话的机会,为我做图像分析打下了坚实的基础。曹教授还带领我们去博物馆进行实地考察。我们从展览设计、展签内容、文物布置等角度进行了全面的理解和思考。本来顶多一小时就能看完的展览,我们足足看了三个小时。我不再只是全盘接受博物馆给出的信息,而会更加批判地评估展现在眼前的内容:信息是否全面准确?有什么可以改善的地方?文物与文物之间的关联是什么?为什么某一件文物比其他的特殊?特殊在何处?随着时代的变迁,同一类物品展现出什么样的变化?

所有这些学习历程都提高了我的科研能力,并激励我扩大并深入对丝绸之路历史的研究。我不敢说我每时每刻都热爱科研,但在踏实前行的学术道路上我诚然找到了自己的目标与生活的意义。我即将去耶鲁大学深造,跟随著名丝路学者韩森(Valerie Hansen)教授进一步学习丝绸之路与中国古代史。希望能为这一领域尽自己的绵薄之力。

学长寄语

苏州中学园区校的同学们:

想要做好任何一件事都是需要付出时间和努力的。唯有踏踏实实做好每一步,才有可能取得进展;唯有熟悉所学,才能游刃有余。少说空话,多做实事。你不必害怕犯错,但请务必吸取教训;你不必和人对比,但请务必认清自己。你的目标是什么?要达成目标,你还需要做什么?你的短板是什么?

愿同学们不念过去,不畏将来,做好当下,just be present。

刘笑(左)在中国古代艺术史上仔细查看宋徽宗《瑞鹤图》(复制品)

刘笑(梯子上)与同学逐字阅读《大秦景教流行中国碑》

刘笑在中国与丝绸之路课程中仔细观察漆器