引 言

2025届的高三学子交出了一份令人欣喜的答卷——240名同学全部考入了理想的本科院校!成绩背后,有汗水、有坚持,更有一群默默守护、全程陪伴的教师身影。

近日,苏州日报专访了高三年级主任陈玲老师,让我们得以一窥这份优异成绩背后的故事。

在陈玲老师看来,教育从来不只是分数的累积,更关乎好习惯的养成、品格的塑造,以及一次次跌倒后重新站起的勇气。也正因为如此,她和其他班主任们不断尝试新的方式:既有数据化的科学分析,也有面对面的真诚交流,为不同的孩子点亮不同的成长路径。

让我们跟随这篇报道,一起听听她的教育故事,感受那份来自教师的初心与温度。

苏州日报专访|陈玲老师:让学生从“要我学”真正转向“我要学”

2025年9月9日

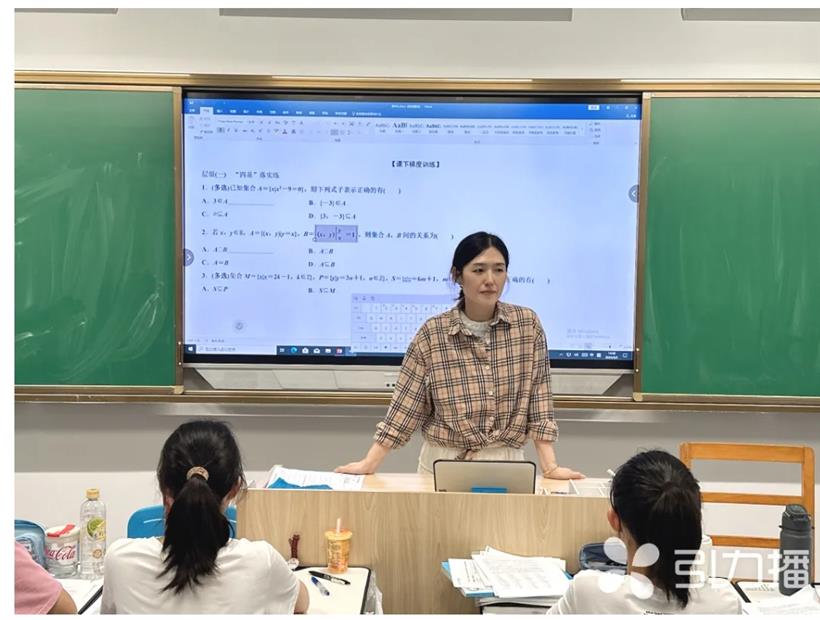

2025年6月24日晚,2025高考成绩揭晓,江苏省苏州中学园区校办公室里传来阵阵欢呼。六位高三班主任一边登记着学生传递过来的喜讯,一边难以抑制内心的激动和喜悦,彼此拥抱,眼角渐渐湿润。园区校240名2025届高三学生全员考上理想的本科院校。“那时那场景,无法用语言表达出的心情。”高三年级主任陈玲说道。作为高三班主任和学校学生家长中心主任,陈玲和她的团队给予学生的,从来不止于书本上的知识,更是能贯穿学生一生的习惯养成、品德锤炼,让他们在面对挫折与困境时,拥有跌倒再爬起来的韧性。

三年的朝夕陪伴,一千多个日夜的坚守。每当陈玲回忆起与2025届学生相处的点点滴滴,总有说不完的故事。面对学生们的各种困境——有人沉迷网络游戏无法自拔,有人因偏科严重丧失学习信心,有人对未来一片迷茫找不到方向,还有家长为此焦急万分却束手无策,陈玲始终将学生放在心上。她锲而不舍地与学生促膝长谈,耐心寻找每个孩子的成长突破口,一点点帮他们重建自信。

2025届的小A同学,是一名典型的理科拔尖、文科极度薄弱的学生。做阅读理解时,小A同学常常无法精准把握文本含义,这让他非常苦恼和焦急。进入高三后,学业的压力让他陷入越努力越焦虑的循环,逐渐对自己失去信心。

“这样的孩子让我们觉得非常可惜,理科优势没有发挥出来。”起初,团队尝试将这类学生集中起来,开设提优补差课程。然而,语文成绩的提升,并不是多上几节课就能改善。为此,陈玲团队启动“双导师”计划。一方面请语文老师担任短板提升导师,利用课间、午休时间,逐字逐句帮他修改作文,一篇文章反复打磨五至六遍;同时让物理老师担任学科发展导师,与小A同学探讨物理拓展内容,在他擅长的学科上做拔尖。在老师们的共同努力下,小A同学备受鼓舞,不仅语文成绩得到了提高,还取得了物理省一等奖的荣誉。

这样的付出,是陈玲团队的日常。他们每天早上七点到学校,晚上九点离开,倾注的不仅是时间,更在用心挖掘每个孩子的潜力,并采用各种方法帮助、指导他们。“不同层次的学生,性格特征完全不同。教育不是流水线,无法批量塑造标准化的产品。”陈玲说道,每一位学生都蕴藏着巨大的潜能,而教育的责任在于唤醒和激发。

教育从不是孤军奋战,而是来自心灵与心灵的呼应,力量与力量的汇聚。小B同学曾一度沉迷游戏,对人生毫无规划。陈玲得知后,没有急于说教,而是先耐心与他交谈,并在交流中捕捉到他的闪光点——对黑胶唱片的热爱。即便面对国外鲜有人知晓的小众音乐,小B同学也能侃侃而谈,可这份独特的兴趣,也让他难以在同龄人中找到共鸣,内心的想法无处倾诉。

为帮小B同学打破孤独,陈玲立刻联系学校的音乐老师刘老师,围绕音乐话题与他深入交流;同时,她还特意牵线,让小B同学结识了高年级一位同样喜欢音乐、也曾因朋友不多而困惑的学长。陈玲说:“改变一个人的性格很难,我们要做的就是激发他做想做的事。”

在老师与同伴的陪伴与引导下,小B同学的内在动力逐渐被点燃,学习态度也发生了转变,还立志和他的学长一同考取南京的大学,从过去的“要我学”,真正变成了主动探索的“我要学”。

“这不仅是我一个人的力量,是整个团队协作的成果。”陈玲不仅是2025届高三的班主任,还是学校学生家长中心主任、高三年级主任,身兼数职的她,始终坚信教育离不开团队的协作。她说:“面对学生的不同问题,需要联合各科老师的专业力量,才能给学生更全面的帮助。”

高三的6位班主任,在工作中形成了高效协同机制。他们不仅加入所有班级群,实现信息实时共享,当家长或学生发消息咨询问题、反馈情况时,哪怕本班班主任因事暂时无法回复,其他老师看到后都会第一时间回应。这避免了家长和学生因消息延迟而焦虑,确保每个班级的需求都不被遗漏,让教育服务更有温度、更高效。

此外,当遇到学生情绪波动、家校矛盾等问题,6人也总会立刻坐在一起,共同商量解决方案。“三年来,我们班主任团队始终肩并肩、心连心,成为彼此最可靠的支撑。”陈玲感慨道,正是这种“压力共担,荣誉共享”的团队文化,让这三年的班主任工作,在负重前行中依然感受到温暖与愉悦。

“我们相信学生成长的无限潜能,相信每一分努力终有回响。”陈玲的“相信”,并非盲目的乐观,而是源于科学研判、扎实行动后的坚定信念。

“大部分学生没有明确目标,他们可能各科都一般,根本不知道从哪门学科去着力、突破。并且在这门学科下哪一个板块能够提分。”为更有针对性地帮助到每位同学,陈玲团队研发了《优生成长学科量表》,通过量化分析学生的学科能力,清晰呈现知识结构和能力短板。

学校每月结合高三阶段的月度考试结果,对量表内容进行动态更新与细化。这不仅让教师能够针对性地制定教学策略,及时关注到学生的短板并有针对性地弥补,也帮助学生明确学习重点,实现从经验型教学向数据驱动型教学的转变。陈玲介绍道,第二次模拟考试后,数据显示有大批学生在“函数与导数综合应用”方面存在普遍困难,数学备课组立即开发专项训练课程,两周后该题型得分率显著提升。

从教18年,对于陈玲来说就是一段从“教书”迈向“育人”的跋涉,是一场从关注“分数”到关注“人”的觉醒,更是一次从“灌输”到“点燃”的实践。对于学生,陈玲说:“人生没有‘来不及’,哪怕现在走得慢一点、遇到的困难多一点,只要不放弃自己,就一定能找到属于自己的方向。我并不祝福你们一帆风顺,因为人生的道路不可能一帆风顺,我祝福你们在未来的道路上会有力量面对各种挫折,能够跌倒再爬起来。”

(苏报融媒记者 顾赵忻/文)