引 言

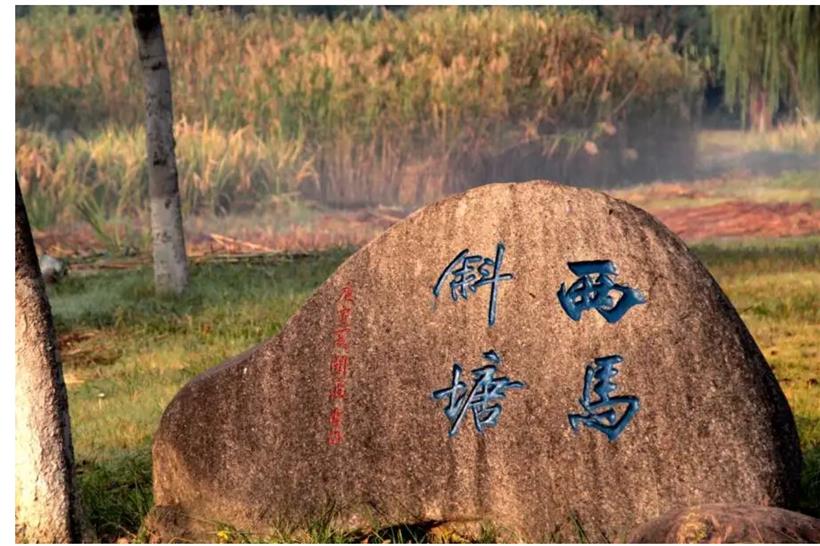

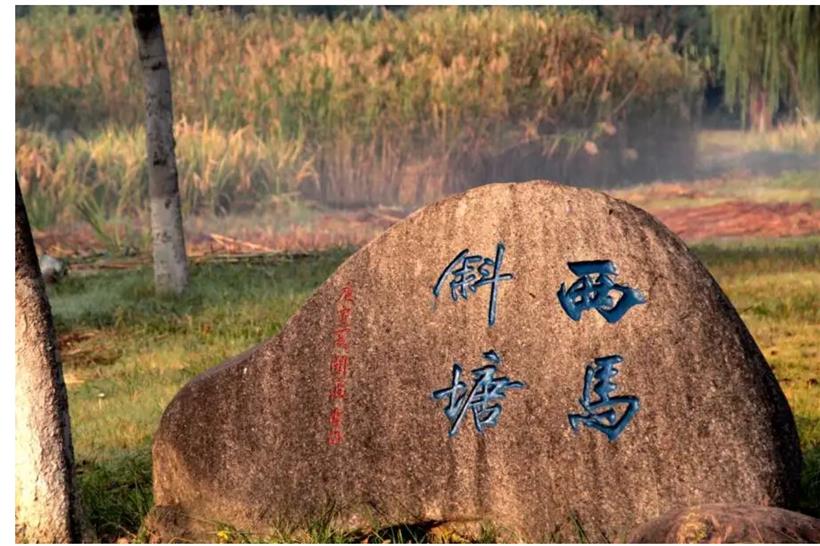

苏州中学园区校的“西马斜塘”,与2010年建成的1500平方米西马博物馆,共同赋予了校园独特的湿地文化底蕴。这片湿地成为了一座鲜活的生态课堂,引导着园区校的学子们关注环境、践行可持续发展的理念。

1971年2月2日,18个国家的代表在伊朗拉姆萨尔签署了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》,标志着全球湿地保护事业的正式开启。1996年10月,该公约第19届常委会决定,将每年的2月2日设立为“世界湿地日”,以提高公众对湿地重要性的认识,推动全球范围的湿地保护行动。

今年“世界湿地日”的主题是“保护湿地,共筑未来”。对于园区校的师生而言,这更是一种日常实践——在西马斜塘的每一次观察、在博物馆的每一场学习、在环保行动中的每一次付出,都是在为守护湿地、守护未来贡献力量。校园的湿地保护已取得可喜的成果,而每一份坚持,都将让这片生态绿洲更加生机勃勃。

世界湿地日 | 西马志愿者,园区校湿地文化的代言人

2025年2月2日

位于苏州工业园区湖东地区的苏州中学园区校,起建于2003年,启用于2005年。校园西南角处有一片20多亩的湿地生态园,取名叫“西马斜塘”,妙用了一下当地已经因为城市化而不复存在的地名“斜塘镇西马村”,也算是对这个村镇的纪念吧。

校园建设时,西马村遗留的湿地被全部破坏。2005年起园区校人对校内湿地进行了长期修复工作。目前,“西马斜塘”由七个微型小岛组成,其中仅有两个岛向人开放,其余五岛“闲人莫入”,呈现出“野渡无人舟自横”的画面,使用权归还给原驻地的生物们。黑水鸡、小鸊鷉等留鸟和各种动植物们常年安家筑巢于此,小白鹭、夜鹭等候鸟每年也不会忘记回家探亲。

园区校的“西马斜塘”,连同于2010年建成的1500平方米的西马博物馆,让“湿地文化”成为了园区校的特有品牌与学校形象,更重要的是已经成为师生们了解自然、理解生态的活教材,已经成为师生们懂得呵护环境、懂得善待地球的大课堂,已经成为园区校人与自然的生命共同体。

来到园区校,看到湿地后的人们总会疑问:湿地因何而来?创办园区校的张昕校长给湿地写了如下一张履历表:

2003年,走进湿地,我们无知;

2004年,毁了湿地,我们无痛;

2005年,留片湿地,我们无意;

2006年,懂得湿地,我们无颜;

2007年,呵护湿地,我们有情;

2008年,利用湿地,我们有心;

2009年,建设湿地,我们有力;

2010年,完善湿地,我们有功。

其实,整个园区校校园坐落的位置,曾经是一片景色秀丽的湿地,大家可以在行政楼大厅右边那幅油画上看到,那是校园建设前的样貌。2003年的初冬,为了寻找建校的土地,张昕校长踏进了水乡泽国西马村外的农田,那时候大家对“湿地”全然无知。半年之后开工建校,推土机铲去芦苇、填平池塘,大片的湿地消失了,大批的水鸟惊飞了,建设者们却没有半点恻隐之心。十四个月之后学校建成了,作为预留地块的20亩洼地虎口脱险,完全是因为张校长想省去那200多万人民币的土方钱。这时候,一批富有学识、充满激情的教师们来了,他们大谈“地球的肾脏”、大谈“失落的文明”、大谈“校园湿地文化”,不让湿地成为失地,感动了全校师生。在懂得了“湿地”之后,大家不仅汗颜万分,而且对肆意毁去湿地的行为感到无比的痛心。因此,大家更加珍惜这片劫后余生的小湿地,更加用心地去建设校园湿地文化、开展校本湿地教育。这就是园区校的“湿地启蒙运动”。

有了一片孕育生命的湿地,有了一群充满爱心的师生,鸟儿不走了、水八仙微笑了,湿地学校的故事也就会陪伴着这样一所学校永远地讲下去。故事里的园区校人,不仅会比别人多一点懂得湿地、懂得环境、懂得生态、懂得地球、懂得那些动植物们,而且会更加懂得“多元共生,价值尊重,人性完善”的道理,园区校湿地保护的故事于此也开始了新的篇章。

志愿者团队定期举行各类培训,交流经验、分享心得,提高本领。在接待时,以热忱态度迎接各方观众,用精准专业的讲解,阐释文物与艺术品的深刻内涵,提供贴心服务,注重与观众互动,及时回应需求,以良好形象和专业素养确保参观有序、高效,提升观众满意度,传递文化正能量。

2023年,西马美术馆成立,志愿者们为“双馆”发展贡献新的力量,成立了策划组、语言组、写作组、摄影组等专业小组。在布展环节,深入研究展览主题,精心挑选展品,运用前沿的展陈理念,巧妙设计空间布局;在宣展环节努力提高自身水平,力求全方位呈现文化精髓,让观众沉浸于浓厚的文化氛围,实现文化育人功能,推动文化传播与交流。

西马志愿者们以湿地文化代言人的身份,向大家展示了他们的风采与担当。他们不仅用实际行动守护着这片生态宝地,更在宣传湿地保护、传承自然文化方面发挥了重要作用。那么,作为西马志愿者的他们,在参与这项有意义的活动过程中有哪些收获和感悟?让我们一起来聆听他们的故事,感受他们的热情与责任心吧!

去年樱花绽放的季节,在西马博物馆里我见到了许许多多的志愿者,这令我很惊讶,他们的介绍很精彩。在我看来,这很酷。临走时,我询问了他们中的一位,我问他,这么多的知识你是怎么背下来的?他笑着回答我:“有一种精神在引领着我。”这段旅程似乎在我的心里埋下了一颗种子——有朝一日能成为像他们一样的志愿者。因此,去年九月入学后,我毫不犹豫地选择加入了西马志愿者团队。

作为西马博物馆、美术馆讲解志愿者,在观众眼里,我们就是展览的专业代言人,更是西马学子精神风貌的代言人。既有压力,也有收获。在我们看来,志愿者工作就像一幅三角函数的图像,有波峰也有波谷。背稿时是低谷,讲解时是高峰;出错时是低谷,收获认可时是高峰;受到冷落时是低谷,讲解进入状态时是高峰。“台上一分钟,台下十年功”,当把自己最优秀的一面展现出来的时候,之前的所有努力,都是有意义的。

此刻,当我回想起最初的感动,学长所说的“一种精神”,究竟是什么呢?我想这就是奉献精神吧,它像一盏明灯,引领着我们。

“优质的讲解、良好的风貌、耐心的引导”,当志愿服务如同春风拂面时,怎能不让人感动?而我想告诉大家,优质服务的背后是志愿者们克服困难、精益求精,这一切都源自于志愿者的奉献精神。当然,对志愿者而言,奉献就是最好的自我成就。