看 点

重要成果!

省教育厅办公室公布 2024 年基础教育内涵建设项目名单,江苏省苏州中学园区校《基于AI项目式学习的“数字公民”课程基地的建设与实施》在各设区市遴选推荐的基础上,经组织专家审核、厅专题办公会 议研究、厅党组会议审定等程序,成功入选入选“2024年江苏省中小学课程教学深化改革项目”。

这一重要成果的获得,是江苏省苏州中学园区校多年来“数字公民”课程建设所取得的丰硕成果,也为学校进一步落实立德树人根本任务,推动基础教育高质量发展奠定了更加坚实的基础。

喜 报 | 苏中园区校项目成功入选江苏省2024年基础教育内涵建设项目名单

2024年8月1日

江苏省苏州中学园区校传承苏州中学办学传统,以“为人正、为人真”为校训,坚持“融合中华文化与西方文化,融合传统文化与现代文化”的办学理念,倡导“多元共生、价值尊重、人性完善”的教育追求,是江苏省高品质示范高中首批建设立项学校、苏州市首批义务教育学校管理标准特色校、苏州市基础教育课程中心校、首届国家级基础教育成果奖一等奖获得单位。

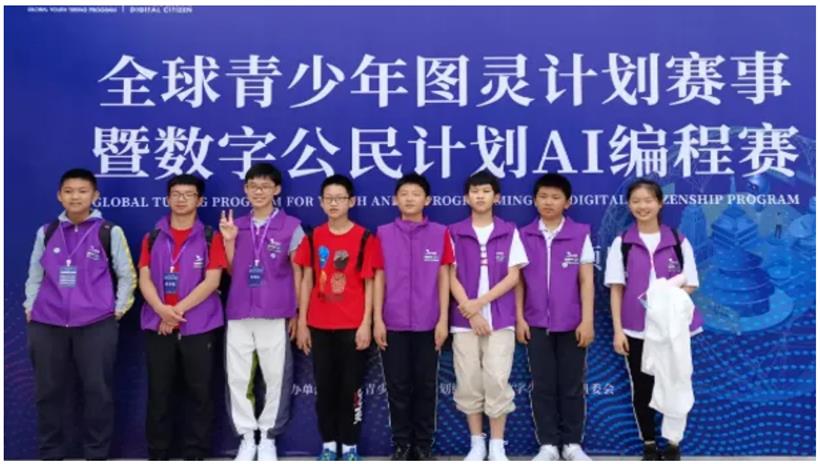

(1)在全面实施国家课程基础上,我校先后开设了信息校本选修课程、信息竞赛课程、CC平台课程、大学先修课程等,形成了丰富的教学资源。目前,我校数字公民课程基地及联盟校与全球青少年图灵计划签订战略合作,共建共享人工智能课程,共享全球青少年图灵计划中多个高校的人工智能学院的教育资源,着力研发适应苏州本地教育环境的特色人工智能课程体系。

(2)学校西马智库逐步建立,目前智库专家已涵盖清华大学、中国人民大学、东南大学、苏州大学、上海交通大学、西安交通大学、中国人工智能学会、中国计算机学会等人工智能与教育教学方面专家,分别引领学校数字素养培育的多条线工作,深度参与学校的内涵建设。

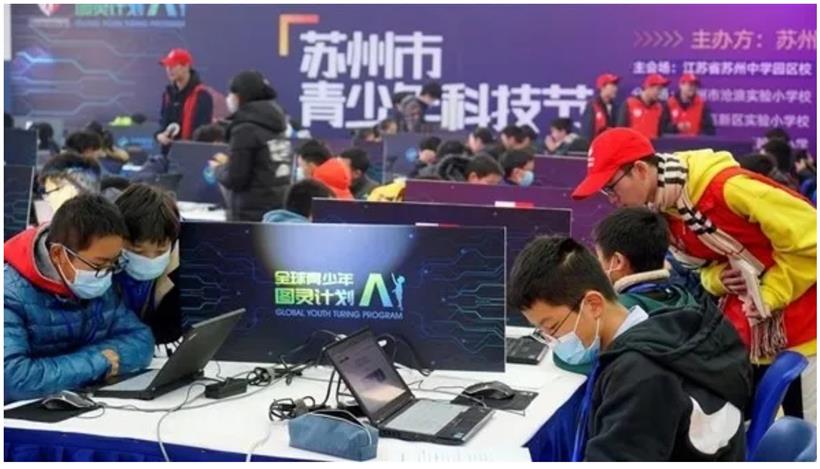

(3)经苏州市教育局批准,学校数字公民课程基地被提档升级为“苏州市青少年数字公民培育计划”,我校成为该计划指导中心,负责推进苏州市规模化、规范化的人工智能数字素养教育。本计划先后举办了苏州市三届人工智能普及组竞技活动与两届人工智能专业组项目研究学习活动,133所学校、15000多名学生参与了活动;汇编了首届与第二届人工智能专业课题学生优秀论文集,包含项目论文共计38篇,展示了中小学人工智能专业学习的优秀成果;开展苏州数字小公民人工智能素养系列直播讲座6场,累计观看人数29347人,累计获得点赞509.5万次。

(4)与科研院所共建人才培育基地,高位引领人才发展,如已与苏州市空天信息院、纳米研究所、技术物理研究所,苏州市姑苏实验室等签订共建协议,同时邀请包括清华大学人工智能教育专家在内的国内知名学者担任智库学者,着力打造人工智能教育前沿课程。

(5)苏州市政协在我校设立“胡慧敏委员工作室”,逐步形成“以灵活晤谈的协商议事机制汇聚民意、以内外联动的联系服务机制开展工作、以高效务实的支持保障机制推进发展”的协商议事的工作机制,推动学校各项重要工作。2022年5月,由我校课程基地提档升级的“苏州市青少年数字公民培育计划”被苏州市委市政府作为苏州市教育局唯一指定项目,列入数字苏州建设重点任务清单。

在全面实施国家课程基础上,我校先后开设了信息校本选修课程、信息竞赛课程、CC平台课程、大学先修课程等,形成了丰富的教学资源。目前,我校数字公民课程基地及联盟校与全球青少年图灵计划签订战略合作,共建共享人工智能课程,共享全球青少年图灵计划中多个高校的人工智能学院的教育资源,着力研发适应苏州本地教育环境的特色人工智能课程体系。

1. 建设教学环境

网络环境:提升网络基础设施,确保优质的网络环境;增加必要的AI服务器设备,提供算力支持。硬件设备:配置必要的数字化教学设备,如高性能的电子计算机、电子白板、多媒体互动设备,以及进行跨学科研究的各类数据收集装置等。数字实验室:利用学校新教学楼建设契机,建设先进的数字实验室,配置人工智能学习工具。科技馆:打造人工智能项目式学习体验场馆,建设数字素养培育基地。

2.完善课程体系

完善人工智能阶梯式课程:目前,我校研发了课程大纲(表1)和课程实施方案(表2),初步形成了从基础课程、进阶课程、竞技课程和专家课程的课程体系。但随着人工智能技术的不断发展,该课程体系亦需不断发展和完善。建设项目式学习任务群:中学各学科教材包含了丰富的学科问题,学生的校园生活也充满着各种真实的问题,而这些问题在一定条件下可以转化为基于AI项目式学习的学科问题。在广大青少年中开展基于算法技术应用的项目研究活动,倡导项目式学习方式,将知识建构、技能培养与思维发展融入运用数字化工具解决问题和完成任务的过程中。

3.建设校家社政资源拓展平台

搭建学校专业教学平台:除了国家课程、选修课程、竞赛课程、CC课程、大学先修课程、学生社团活动等课程实施平台,我们还将倾力打造线上公益平台,让项目研究成果惠及更多的学生。进一步完善专家智库工作站:加强与高校、研究机构之间的合作,形成包括人工智能专家在内的跨学科、跨领域的专家团队,在专家指导下确定研究领域、方向、重点以及其未来变革的方向。通过建立专家例会制度,定期开展线下及线上研讨,推进项目建设的决策、运行和保障水平。加强联盟建设,共建课程资源:与姑苏实验室接洽,在我校建设省市优秀的科学教育示范基地,在软硬件建设上积极提供支持,协调科研单位、合作企业对我校科技馆建设提供多方面的支持。姑苏实验室的学术交流活动、专业培训活动、人才项目对接活动,邀请我校专业教师参加。

4.推动教师发展共同体

开发教师指导手册:教师在项目实施前引导学生发现问题、筛选问题、设计可操作性强的项目内容,在项目实施中优化团队分工和学习流程,在项目结束后进行评价反思并通过成果梳理呈现作品等教师指导方面的策略研究。开展联合教研行动:依托于“数字公民计划”联盟校会议,在苏州市教育局、苏州市科学技术协会的指导下,开展多形式、多层次的联合教研行动,推进“数字教研员”项目建设,着力提高教师的专业知识、教学技能、教育理念。加强培训资源建设:加强与国内外知名大学、研究机构合作,引进更多培训资源。目前世界人工智能学科排名前三的卡耐基梅隆大学给我校每年10个人工智能教师培训名额。

5.扩大学生实践基地

扩大项目学校阵地的影响:依托苏州市青少年数字公民培育计划,我校已在全市建立了133个项目合作学校,并在部分项目学校建立了数字公民培育实验室。未来将进一步扩大课程基地的影响范围,吸引苏州地区更多学校加入计划,建设共研、共建、共享的校际联盟。开发学生学习指南:学生在真实情境中发现问题、提出问题、根据问题设计项目主题和内容、进行团队建设、安排学习流程、进行项目评价反思并制作成果作品的学习模型建立研究;一个完整的项目通常需要经历组建团队,设计确立项目,进行团队分工,分步开展研究,团队进行项目整理汇报,得到项目反馈评价等环节。建立“项目导师”制:在项目选择、团队建设、研究进程中加强对学生的实践指导,培育优质项目参加各项赛事活动。例如:依托于苏州市青少年数字公民培育计划,我校组织并实施了人工智能普及组与专业组竞技活动,我们将汇聚更多专家智慧,推动这些活动的发展。组织学生参加赛事:组织学生参与中国信息学奥林匹克竞赛(NOIP)、全国青少年科技创新大赛、全国青少年机器人竞赛、全国青少年创意编程与智能设计大赛等教育部白名单赛事。组织学生参加国际赛事如:iGem国际基因工程大赛,FRC国际高中生机器人比赛、美国信息学奥林匹克竞赛、Code Quest全球青少年编程竞赛等。