“新开寒露丛,远比水间红”,秋意渐渐浓了,但是秋光凝聚,照亮西马斜塘的林间疏影,一样泛出阵阵暖意。

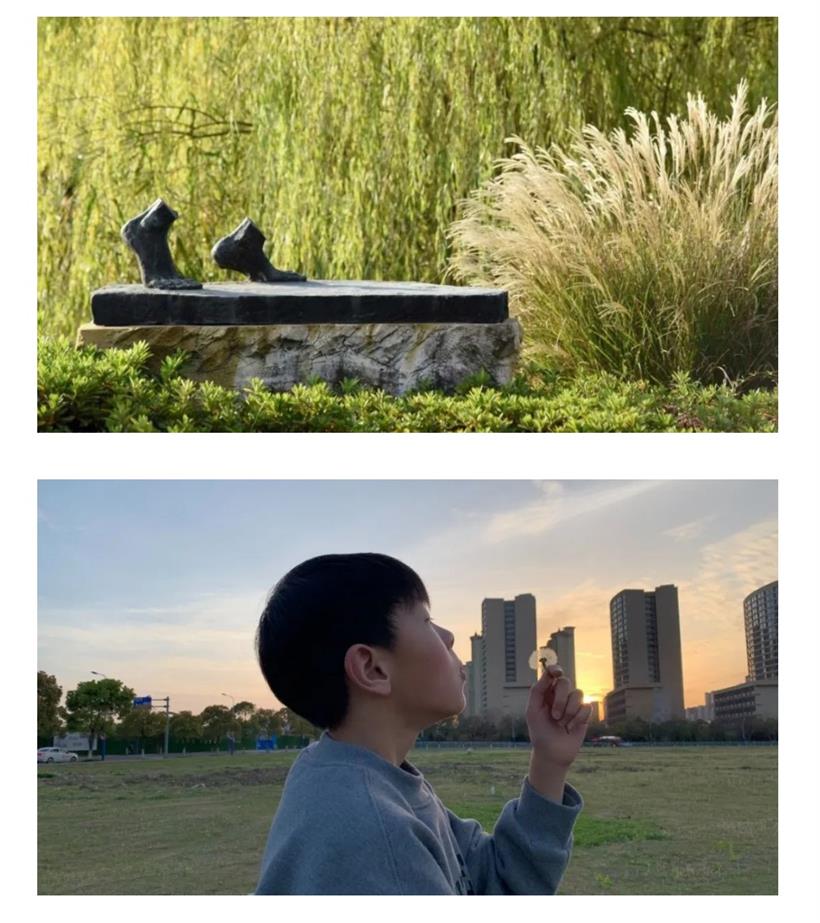

带来最大热量的,是操场上跳跃奔跑的年轻生命,但与秋色最为合拍的,还是在哲学小道独行的思考者、在斜塘小坐的手不释卷者。他们的身影寥落,但是文字却带着暖和治愈。

今天推出的张凌哲就是其中之一,希望大家在音乐声中阅读静思,感受那份弱小身躯所焕发的巨大力量。

我没看过日出。

一直以来,太阳是如何升起的,如何一点点复苏世界,都是我这个睡觉昏沉无比的人不曾见过的。曾经几次旅行时的看日出计划,也被过分规律的生物钟打乱,在电视上见到的景色,也是几千倍快放后的,没有朋友口中的“那种感觉”。

机会在一个周末悄然来临。

那天睡得特别早,大约10点刚出头我便躺了下去,为第二天的忙碌养精蓄锐。但到了夜里,已经睡在床边的我为自己的一个翻身付出了代价——那一翻,打破了我的梦境,从尾椎骨传来的疼痛瞬间唤醒了我。我试图爬回去,但困意全无,我拉开紧闭的窗帘,外面也漆黑一片,只有家附近高架上的路灯投下昏沉的光。一切都沉睡着,没有苏醒,月光也十分朦胧,看起来时有时无,原木色的凉席在月光的照射下变成沉暗的银色,窗台上的瓷板倒是倒映着外面的景象,那时候差不多凌晨1点多钟。

过了良久,天空开始变色,先是一种昏沉的灰,然后逐渐染上了青色,那段时间非常漫长,颜色之间的变化非常缓慢。遥望路边,开始有车辆通过,很少,几分钟才有一点灯光闪过。我干脆坐到窗台上,冰冷的瓷砖刺激着我的大腿。天则变成一种神奇的颜色,未完全消退的、或者说还占据着主要天空的黑色,掺进了朦胧的青蓝,天空中像是看不清一样闪着光点——我知道那是星星。

到了五点多的时候,天空闪过第一丝朝霞,慢慢地,第二丝朝霞也出现了,第三丝、第四丝……赤红色的温暖线条连在一起,窗外开始有了亮光。此刻,一个念头萌生在我的心中,这一点点光会点亮这个世界。

就这样,点连着点,线交织着线,渐渐地,天空中汇聚着一股一股的赤流,不断冲击着黑夜。

世界的一部分已经先醒了过来,小区门口的包子铺冒起了炊烟,边上的楼层也开始有灯亮起。

天大致亮了,角角落落里开始充斥着阳光,不多,但十分温馨。鸟儿在窗外开始鸣叫,楼下渐渐出现行人。

我的幼儿园生活可谓相当地不丰富。时至今日,我既不记得同学的容貌,也忘了小操场上的嬉戏,但有样东西,我却记得特别深刻,那便是家门口卖的卷饼。

卖饼的是个老大爷,据门口的招牌算,他已在此地卖了二十几年的卷饼。店不大,但和其他的路边小吃摊一比,整洁许多,木地板虽透露着陈旧,却一尘不染。

“韭菜饼不放土豆丝萝卜丝,加根肠。”这是我对这里的大部分记忆,后来跟老人熟了,他总是笑话我挑食。

老人做的饼是真香。饼不是炸的,只是放些油一煎,因此有着独有的劲道和香气。韭菜则是洗好了,加上少许油,直接放铁板上煎。老人二十几年的功法果然了得,摊下那么多韭菜,竟没有一片菜叶是焦的。饼的灵魂是酱,老人卖的饼由不得人选择甜咸,因此有些人吃不惯,我倒是无所谓。抹上浓厚的酱,饼的香味立马提升了一个档次,撒上葱花和香菜,再加上一根我喜欢的火腿肠,一份香气四溢的饼便出炉了。

当时的我胃口大,能吃下两份饼,到后来才发现,那一份饼起码顶一顿饭。以至于去苏式小酒楼吃饭时,只点了份葱油饼当主食,却发现根本不够塞牙缝。

我放学那会儿,是生意最火爆的时候,因此老人抽不出时间来说话。后来上了小学,放学晚了,便会在等饼的时候与老人聊会儿天,这才发现,老人已经七十几岁了。

后来学业任务重了,便没空去买饼。直到有一天路过,发现已经关上的门,以及落满了灰尘的“沈记卷饼”的招牌,顿时感到心里少了什么,昔日的情景闪在我眼前,味道却已经回忆不出来了。

在那之后,我也在各种地方吃过卷饼,虽说是各有各的美味,却再也没有找到能与老人做的卷饼相比的店铺。

后来铺面也易主了,变成了一家卖五金的杂货店。我也曾打听过,是不是换了地方,没有人能给出答案,我便渐渐忘了它的存在。

啊,我再也想不出何时才能再次感受到那股香味了,慢慢地我也长大了,不再为了那饼去寻找。

直到后来的某天,外公再次同我提起这家卷饼,我早已没了印象,外公却不急不忙地拿出一个油纸袋。我打开袋子一闻,所有记忆瞬间涌入了脑海,正是曾经的味道,一口咬下,香味浸满了口腔。我问在哪里买到的,才得知,老人已经去世了,他的儿子在老地方又卖起了卷饼,味道都是按原来的配方制作的,可我却总觉得少了什么。

乡村,一个令我魂牵梦绕的地方,即便我出生在城市中,即便我仅在乡村呆过几个日头,我仍认为我的一部分属于我的老家——如皋。

如皋不大,估计现在一大半都已城市化了,我的家在城市中,可小时候常去乡村的亲戚家。

那是一栋二层的中式建筑,有一小块院子,后面是一大片的田野,甚至可以去小溪里捉些鱼。

田野是我最常去的地方,吃过午饭便跑向田野,那里满是金黄的油菜花与向日葵。有时我会找块堆着干草的地方坐下,或索性坐在地上,享受着夏日的风。有时则拿起网兜,去捉上几只蝴蝶,常常一捉就是一个下午,即便什么收获也没有,也能高兴好几天。

要是有幸让我逮上一两只,那可是不得了的喜事,把它们放在玻璃罐头里,看上半天,待到天色暗下来,便打开来放它回去。然后又提着网兜抓萤火虫去了,萤火虫相对好抓些,因为它发着光,逮到五六只便可以装在透明袋子里,当亮光用,能用上两三天,若喂它吃些东西,便可以多玩几天。

早些年,还不是用煤气的,要用土灶烧饭。麦秆可以烧,但不顶用,大多是烧柴。像电视里那样把门板劈了自然是不可取的,柴火的获取大多有两个途径,一是买木头自己劈,二是去找枯木。劈柴又累又难,我只好去拾柴,虽然名字中带过“拾”字,可这东西也不是遍地都是的,更多的时候,要去砍一些枯木。我曾经读过一篇文章,讲的是某个地方没有好砍的柴,要爬上崖顶才能找到,曾经好多人因为这个丢了性命。我不会爬树,因此只能砍到矮小的灌木。邻居家的孩子倒是会的,蹭蹭几下就上去了,他们也不笑我,倒是有时帮我做些我做不到的事,例如抓萤火虫。

长大了些,便不一直在了,偶尔会过来,那时已经能劈柴了。但木头还是给我好好上了一课,坚硬无比,刀子还划破了手。最后一次回到这里是我9岁多。那天我最后一次回到这里,最后一次拿起网兜,向田野冲去。朋友们抓了二十几只萤火虫,一股脑儿放在网兜里,那团光那一刻,比什么都亮。

后来,这里也城市化了,亲戚搬了家,田野不见了,取而代之的是一座比一座高的高楼,一间比一间豪华的饭店。我未曾再次踏上这片土地,偶尔会在朋友圈看见这里,若不是地址的重合,我简直不能相信这是我曾经欢乐的地方。

最终,我背上行囊,离开了这个充满诗意的地方。

我们所在的世界由选择构成,每个人做每一件事都会面临选择,人们用理性去选择,也用感性去选择。而正是一个个小选择和大选择,构成了这个世界。——题记

每天早上听到闹钟时,是应该立即起床,还是拍去它,再躺下?是应该好好吃顿早饭,还是一脚踏进鞋里,手拿着大葱卷饼冲出去?可有时候,人明明知道该做什么,却选了错项。

讲个我亲身经历的故事吧。两年前,我也是个游手好闲的人,用现在的话说叫“摆烂”,也擅长反驳那些每天精神饱满的人,不用做的就不做,能少做的就少做。

事情的转机发生在一天早上。闹钟仍然响在六点半,我伸手去摸闹钟,却没拿到,仔细一看,闹钟在窗台上。那天,我第一次放弃了再睡五分钟的念头。那时我一定没意识到,这个选择,会改变我的一生。

后来,我吃了早饭,那是三年级后第一次慢慢享用早饭。经过舌尖,一直从喉咙口滚下去的粥,“没想到,还挺不错的嘛!”

再后来,我第一次提早到班,第一次不用花一整天时间去弥补早上的“多睡五分钟”,也是从那时起,我开始了相对规律的生活。往深了理解,就是我的生活更加理性了。

我仔细想过,如果放学了不玩手机,饮食上每天把饮料换成水会发生什么。当时我以为这些事情微不足道,这些看似正确的选择,能为我带来什么,百思不得其解。

但就我坚持下来的结果看,我不像身边的部分人一样,为了赢下一局游戏放弃几个小时,也不因摄入过度的糖分而发胖。

确实,一个个错误的选择都没有裹上差包装,一次次纵容、一次次“下次一定”都是无益的。

自己的选择构建起了自己的未来。就这次,做出真正正确的选择。

温暖,就这么简单

有的时候,我会一个人思考——为什么同一片天空下,会有不一样的风景;为什么同样的付出,会有不一样的结果;为什么读同样的书,不同的人会有不一样的感悟?当然,世界是多变的,不变的正是我们的初心,和人与人之间相互的关怀。

温暖也许只是一句普通的问候。每天早上,总会有那么几个同学、朋友、老师与你擦肩而过,这时你总能听到几句“你好”“早上好”之类的话,这几句话仅仅只有几秒钟,但你是否有一股暖流流遍全身?是啊,仅仅一句话就让人感到幸福和快乐,内心充实,一整天的心情都是美滋滋的。

温暖也许只是一个信任的眼神。不管在比赛还是生活中,只要有人向你投来一个信任的眼神,一天都是快乐的。在比赛中,无论是拔河还是接力赛,当绳子和接力棒交入你的手中,你的心情是否紧张?可当有人鼓励你时,你就会自信,无所畏惧,而他给你的鼓励,就是你我之间不变的关怀。

温暖也许只是那一个个回头的瞬间,不知你们是否注意到一个细节,每天早上送完学生后,家长们总是依依不舍地回头看了又看,然后才离开。这正是父母对子女的关怀。总有一天,你会长大,会离开父母,会步入社会,还有许多要面对的儿女情长,父母又怎么舍得?他们的一切,正是给予你的温暖。

温暖不仅仅是阳光,更来源于人与人之间的关怀和信任;温暖不仅仅是一束光,更是一次心灵的碰撞,在于你我之间的默契。从一个人到一座城,从一次感动到一片赞美,从一种牵挂到一种洗礼,温暖的,不止你我,而是整个世界。

张凌哲

2009年6月出生

江苏省苏州中学园区校初中部2021级学生

喜欢二次元,“小众、真实、但难以理解的治愈系”写作者