看 点

在3月26日学校“樱吹雪”校园开放日活动中,有“三大基地”将会在苏州中学园区校集中挂牌,届时嘉宾云集,高朋满座,其中之一就是西马美术馆这一美育教育基地的正式挂牌。西马美术馆已经试展,高规格、高水准的展览竟然可以在一所中学里看到,让同学们惊讶。

高一年级同学在参观后,纷纷留下自己的感想,表达对美的感受。参加校园开放日的家长和同学们,今天,我们也一起先睹为快吧!

2023年3月25日

隐居者的浪漫

文 | 李明轩

画展共展出了43幅描述苏州运河风光的艺术品,它们来自15位国内外艺术家之手,带给了我们一个美妙的视觉盛宴。

在这场展览中,不同的风格观念,相互交织碰撞。《石湖五堤》中作者运用自己的想象力从空中俯瞰,描绘了绝对不可能出现在现实中却和谐恬静的五堤映像。

《校园湿地》图上,老师用黑色墨料描绘白鹭的写意;西方女画家因受浮世绘风格影响而作的风景画,终究归于桃花坞的旧地;怡园的小景在不同画家眼中或是用冷色调来勾勒那曲径通幽,或是用暖色调来勾勒那诗情画意隐居者的浪漫。

却见兰心沁丹青

文 | 杨瑞祺

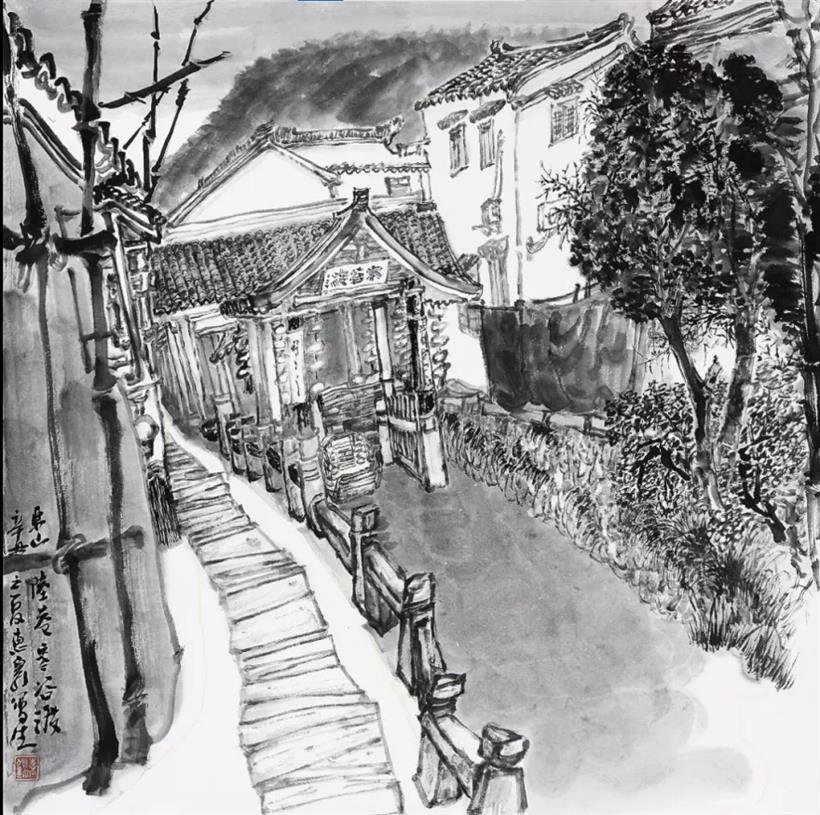

千万色彩,现千面姑苏 ---记一次遇见运河美术展踏入展馆的一瞬间,温暖的灯光就仿佛把天地放缓。初见是徐惠泉老师的《陆巷韩谷渡写生》,好像一位两鬓斑白的老人,笑吟吟地携你走进他相册里模糊的旧时光,那里有着他永远青春的爱人。浓厚的,朴素的,最本真的爱意与眷恋,都被镌刻进黑白的笔墨里。与姑苏日夜相伴的人们,早就将苏州城视为亲人,知己,绘尽姑苏的情与心;远道而来的旅者们对这个温婉清丽的姑娘一见倾心了,用最温柔的笔法,最可爱的色彩描绘这座动人的城市。初见的美人,最动人的也许往往是那双眼睛。小荷,清泉,花窗,夕阳,居民楼,枇杷树……最动人的苏州被法国的画家们用画笔细细保留,深深入心。千万色彩,现千面姑苏。原为尝遍姑苏意,却见兰心沁丹青。

由此观中外美学之分野

文 | 宋佳豪

我先前是没怎么去过画展的,于是在学校开办了大运河沿岸画展之后,便迫不及待地想要去一探究竟。

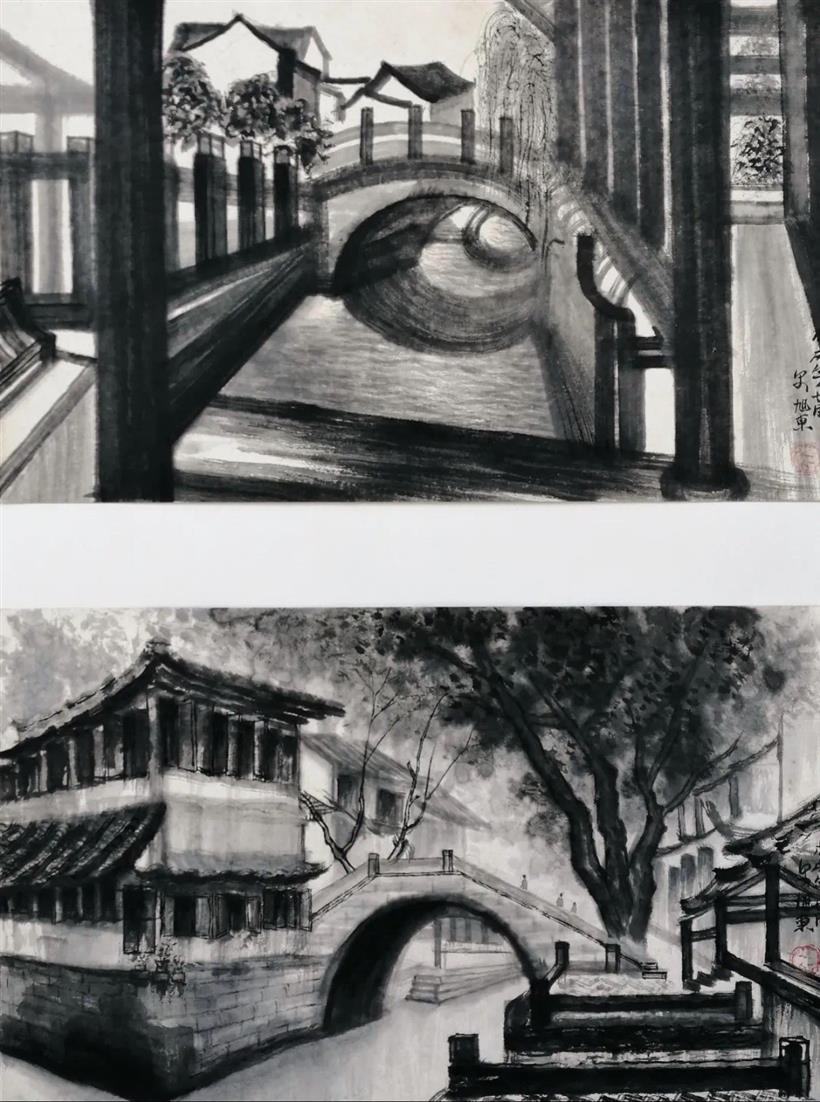

展厅被分成了三个房间,第一个陈列着中国画,后两个陈列着的便是外国画了。中国画含蓄隽永,水墨中蕴含着柔情与灵动,比如何旭东先生的画作,将巷与桥,桥与人,人与景完美结合,显现出一副淡雅舒朗的意境来。而外国画则是有两类表现,一类用色沉稳、色调雄浑凝实,让人不自觉悚然起来;一类则是色彩鲜明、五色纷呈,让人感受到跳脱的气息来。由此观中外美学之分,此次观展的确是收益良多啊!

梦幻的颜色

文 | 张星愉

这一次,园区校别具一格的将画展请进了学校。

参观了这些作品过后,我的感触颇多。 首先,是Rémy Aron的作品。她的作品整体带着一种江南水乡历史恬静下所衍生出的朦胧的滤镜,涂色边界模糊,拥有云朵般的交融毛糙感。但同时,淡雅安静的画面中又会闪出鲜艳的亮色,彰显出景色的多彩。在水的描绘上则运用了短横,生动地描绘出了波光闪动的湖面。她另外几幅细长的作品则跳出常规,运用了许多细密的笔触,带有流动的感觉,加上相比起之前来更加鲜艳的色彩,显得也活泼许多。而Natalie Miel的画布,则有明确的描边,用色均匀且笔触较长,这些都给人以安定,可以确认的纯粹感。《苏州一景》中的水面横笔很精彩,更触动我的则是她笔下的天空。统一的蓝色调下埋藏着隐隐的彩色,仿佛下一秒一切就将喷涌而出。

说到我最喜欢的作品,那必然是Pál Breznay的《枇杷树》。画家抛弃了现实生活中约定俗成的色彩,反而运用了大量粉、紫、蓝等梦幻的颜色,并且使用了旋转的笔触,使得色彩的溪流在画布上汇聚,交融,绽出一派不羁。还有许多别的画家的作品,也使我流连忘返,惊叹不已。

多元文化之美

文 | 高微明

自古以来,大运河文化一直浸润着苏州。盘门沧桑的古墙,残存着岁月的痕迹;而在流淌着的时间中,是水乡,包容了不息的文明,滋润着不同时代的艺术。河流汩汩,落下一片墨香。

参与“遇见运河·印象苏州”的画家们正是运用水墨画、油画、水彩画等多种形式,从中西方两种角度,各自描绘出了眼中的运河苏州。

不同文化擦出的火花自不必说,在西方艺术作品中,我最喜爱的是克雷芒汀娜·奥蒂娜所绘的《苏州的小桥》。初见这幅画,她所描绘出的静谧的意境,就给我带来安宁之感。细看其中的笔触,似乎是在用法式插图的画法——活泼却不失典雅——来刻画出苏州的小桥流水,以及旁边低矮的树木。点点晚霞的余晖更是点睛之笔,橘红的光为这座古城的平凡生活增添了一抹亮色,依旧平静,也依旧温馨。

我们期待着看到更多中外文化的碰撞,艺术能够成为国与国之间隔膜的溶剂:让多元化的美,遍布全世界。