徐徐地学 慢慢地长

——我的成长之路

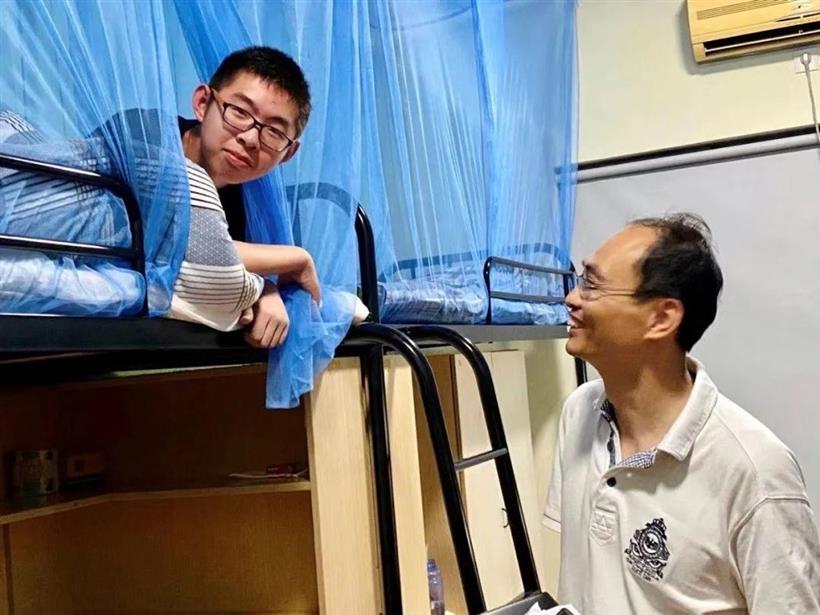

本期封面人物 徐学老师

第五期《园区苏中》出版,本期封面人物为徐学老师。徐学是江苏省苏州中学园区校高中物理教师,正高级教师,中共党员,现任高三年级部主任和高中物理教研组组长。1997年起先后从教于苏州市田家炳实验中学和苏州中学园区校,多次担任高三毕业班的教学工作及班主任工作,曾先后荣获“江苏省教学名师”、“苏州市青年拔尖人才”、“苏州市物理学科带头人”、“苏州市教坛新秀”等称号。

徐学老师注重教学研究,是学校公认的教学名师,更是家长和同学信赖的优秀班主任,工作细致踏实,教育智慧与爱心并举,培养一届又一届优秀学子。

生命和使命结伴同行;一辈子做教师,一辈子学做教师。徐学老师正在这样的教育抱负中前行!

徐徐地学 慢慢地长

今年年初,我很荣幸地被评为江苏省第16批特级教师。《园区苏中》校刊向我约稿,让我谈谈从教以来的成长之路。本人仔细想来,也没有特别之处,如果说谈得上可以给青年老师们可借鉴的,大致有以下三方面。

勤解题重课堂,修炼好自己的内功

俗话说:亲其师,信其道。如何才能使学生信服呢?道有多种,而教师具有良好的解题能力是其中之一。记得初上讲坛,当时我在苏州市田家炳实验中学教学,学生的生源层次相对来说不是很高,但是课间,常常会有学生捧着一本物理精练或者什么书,来求助我,有时我能迅捷地解答,有时却很艰涩。那时我意识到,作为老师,要想让学生认可我、信服我,要提高自己的解题能力。接下来的日子里,我一方面与学生一起做课后练习,另一方面我从市场上精选几本练习册,另外我到苏州中学本部的物理组去取经,并讨要他们给苏中学生练习的自编练习回来。我在开始教学的前十年里解题过程中从来不看解答,一定是解答完后才看书后的解答。这样我在刚开始的十年内解题能力一直保持在很高的水平。2007年8月,为了能在更高的平台上发展,我来到了现在的苏州中学园区校,第二年园区校举行了青年教师的解题基本功比赛,我在比赛中获得满分,荣获一等奖。这个奖虽然是校级的,但是一直是引以为傲。这大概是工作后近十年持之以恒地高效解题的功劳吧!此后教育局也开始进行两年一度的解题基本功竞赛。在历次的参赛的过程中均有获奖。其实勤解题、精解题还有这样的作用,如果你发现某个知识点在多个参考书中反复的出现,说明该知识点是重点,在课堂教学过程中应当作为重点,以此来弥补新教师教学经验的不足。

教师应当具有较高的学科能力,但更应当具有较高教学能力。为了避免课堂的照本宣科式的“满堂灌”的教学方式。我在刚开始教学的十年内坚持备详案——备教材,备学生、备反思等策略,充分考虑师生互动,设计好课堂上的问题,同时对学生的回答也做好通盘考虑。上课前的一段时间,我会在操场上散步,一边出声地说出授课的内容,同时脑海中想像着上课的情境,思考着学生的回答,及不同的问题应当找哪些同学来回答,更加有利于课堂教学效率的提高。

把握好每一场比赛,努力提高自己的修为

教师在教学生涯中会遇到各种各样的教学比赛,比赛结果的好坏对于教师能否晋升有很重要的作用。而我认为比赛的结果固然是重要的,但是比赛的过程。某种意义上可能比比赛的结果更重要,你要体会通过比赛你的哪些教学能力得到提高了,你这次的失利是由于哪些方面的教学能力还有所欠缺,今后要在哪些方面做出努力。在此我想来聊一下我参加的几次比赛的经历,希望对老师们有所帮助。

一次比赛是2000年的直属学校六校青年教师说课比赛,那是我刚工作第三年,比赛的规则是比赛的现场当场公布比赛的课题,然后选手依据课本经过短时间的准备后进现场说课,要求说出课题内容在教材中的地位,教学的重点与难点,及突破重难点的教学策略。每校出一名选手,因此学校先进行校内选拔。为了能通过校内的选拔,我花了大量的时间梳理了课本中几乎所有的有可能被作为比赛的课题,并且把它们作为比赛的课题一个一个进行准备,在此后的校内选拔中刚好是我准备的课题“简谐运动”,从而使我顺利得从校内选拔中脱颖而出,在此后的正式比赛中,更神奇的是比赛的课题就是学校选拔的赛题,所以我在比赛中思路清晰,逻辑严密,重难点有效突破。受到了评委们的一致好评。获得一等奖。现在回想起来可能是上天冥冥之中对我努力备赛的回报,当然我感触更深的是我现在每次进行简谐运动的教学时是总是得心应手就是得益于这场比赛。

另一场比赛是2013年江苏省高中物理优课比赛,首先进行的是市直属学校的选拔赛,每个学校一名选手参赛,分成两组,每组的第一名获得晋级大市的优课比赛,比赛的课题是《电场强度》,我认真研究教材,为突破电场的抽象性的难点,把电场类比为蜘蛛网,把产生电场的场源电荷类比为蜘蛛,把受到电场力作用的试探电荷类比为被蛛网网住的蚊子。使抽象的电场的难点得到有效的突破。设计的体验带电小球在带电体周围受力的学生实验使学生对电场的存在与强弱及方向有了感性认识。最终获第一名出线。大市的比赛是二个星期后在木渎中学举行,抽到的课题是《实验:探究碰撞中的不变量》,也就是探究动量守恒定律,我与物理组的同仁们一起研究教材,构思教学流程,当时戴永校长,段炎平老师等同仁给了很多建设性的意见。本堂课中最重要的保证实验数据的精度,在实验误差范围内得出动量守恒的结论。准备期恰巧是五一长假,我把学校的气垫导轨带回家,在家中通过不断的改变碰撞滑块的质量,改变磁撞的类型,保守估计做了几百次实验和数据处理,不断的反思,同时探索实验技巧,如何快速使气垫导轨调水平,如何使得滑块经过光电门时计算的速度与发生真实碰撞后的速度之间误差尽可能减小等。在真实教学过程中通过精准的实验指导用语让学生自己去完成实验,最后在现场的教学过程中获得成功,学生得到的动量碰撞前后的误差不超过5%。获得现场观摩评委老师的好评,最后以第一名出线,参加江苏省的优课比赛。省赛抽取的优课比赛的题目是《布朗运动》。说实在的,布朗粒子的运动,我也是停留在课本中的描述的景象中,自己从来没有观察到,平时教学也是照本宣科而已。可这次是参加省级赛课,总是要把布朗运动要做出来,由于准备期刚好是暑假,我从学校实验室中借到一台显微镜,网上没有详细的资料如何制作可供观察的悬浊液,只说可以在水中加颜料,我的眼睛是高度近视加上散光,这下可苦着我了!要观察一个我从来没有见过的现象,然后天天家里配浓度,再进行观察,日子一天天过去,但是我始终看不见希望看到的现象,中间几乎要放弃,但是我想参赛的初衷就是为提高自己的修为,不能就此放弃,于是重拾信心,终于在一个月后的某一天,我看到了在显微镜下,不同深度的不同大小的颜料的粒子在水分子的撞击作用在不停息地做无规则的运动。那一刻我觉得之前一个月的辛苦都是值得的。最终在常州的省赛时由于在播放布朗运动的实况录像时忘关灯导致了画面不清楚,评委认为所做实验不够成功而遗憾获二等奖。但我非常享受比赛的整个过程,每次比赛之后我觉得的我教学水平得到一次质的飞跃。在此真心希望青年老师们积极参加比赛,享受比赛过程,从而使自身的教学修为得到提高。当然参加公开课教学也是能产生一样效果的,近五年来开设了二十多节市区级以上的公开课,从而感受到自己的教学水平不断的在提高。

其实在教学的研究过程中只有真的深入其中才能体会其中的苦与乐,我也在这其中更坚定我对教育事业的这份热爱,乐此不疲。

以课题为抓手,提高自己的教科研能力

如果我仅是认真教书,积极参赛并开设公开课,那么可能充其量就是一名合格的教书匠而已,而不可能获得今天特级教师的荣誉,特级教师还应当有着过硬的教科研能力,其中包括撰写论文和进行课题研究的能力。从这一点而言我得感谢首任的物理教研组长浦正言老师,他是一名慈祥的中科大毕业的高材生,性格幽默而热情。我刚参加工作,他就叮嘱我要把课堂实践中觉得有意义,有价值的记录下来并整理形成文章,一方面提高自己的教学水平,同时发表后又可以供同仁借鉴。我的论文处女作《由点到线、由线到面分析波的干涉》写成初稿后几经修改,最后发表于《苏州大学月报》上。我看到最新版的人教版的教材波的干涉的教学逻辑与我当年的论文不谋而合,并由此该文教研员贾克钧老师邀请我参与了苏州大学出版社的物理教学参考书的编写。

后来我就形成了习惯,把教学过程中一些的感悟和想法记录下来,在空闲的时间把它修改后形成论文,投稿发表。再后来申报了苏州市级课题《高中学生学习物理心理分析及对策研究》积累了课题研究的经验。到园区校后参与了 “湿地文化”课程的开发与实施的研究工作,本人承担《湿地物理》校本教材的编写。在2017年新课程标准出版后,在教研员彭兆光老师的带领下,我们几名核心成员,以省级课题《基于核心素养的高中物理生态课堂的实践与探索》为抓手,推动课堂教学改革,我结合课堂实践撰写了多篇论文在核心期刊上发表。其中论文《高三物理生态课堂的思考与实践》被人大复印资料全文转载。文中我应用大量的仿真物理课件,先后有广东和湖北多个省份的老师与我联系,请教如何制作课件。我们团队的成果在2021年江苏省教学成果评比中获教学成果二等奖。

以上我从三个方面与老师聊了我的一些教学经历与经验,我的名字是徐学,可以这样来理解,徐徐的学,慢慢的学,我觉得我是一只蜗牛,但是一只比较勤奋的蜗牛。一直在努力前进着。我相信聪明的你们,只要努力工作,一定会比我更出色。

互动话题 请您留言

如果您恰好是徐学老师的学生,或者曾经是徐学老师的学生,如果您的孩子恰好是徐学老师的学生,或者您的孩子曾经是徐学老师的学生,那么,您对徐学老师有着怎样的记忆,又曾发生过怎样的教育故事,徐学老师曾经说过什么至今让您难以忘怀?

请在文后写下您的感言与故事,一起与读者分享,让教育者感受教育的价值,让阅读者感受名师的风采!

8月8日起,参与留言者将可以凭留言记录至江苏省苏州中学园区校东一门传达室,领取第五期《园区苏中》一本,以为纪念!