家庭是社会的细胞,好的家庭、好的家教、好的家风,让人受益,催人奋进;好的家庭故事、好的家教方法、好的言传身教,让人学习,给人启迪。

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和省教育厅《关于加强与改进中小学幼儿园家庭教育指导工作的意见》精神,引领全市中小学教师积极开展家庭教育研究,提高家校协同教育的能力和水平,提升家庭教育指导的实效性,近日苏州市教育局开展了 “家庭教育故事”征集活动,我校两位家庭教育指导师汤菲老师的《生命教育,让孩子向光生长》和杨文琦老师的《自律造就成功》分别获得了荣获了二等奖和三等奖。

家庭是人生的第一个课堂

父母是孩子的第一任老师

讲述有温度的家庭教育故事

用家教好故事启迪智慧

用家教好方法点亮家庭教育

生命教育,让孩子向光生长

生命,每个人只有一次,死亡,亦是每个人不可回避的议题。生命教育是永恒的话题,但是在我们的传统文化中,对生死的话题都是比较忌讳的,尤其是在孩子年幼时,会尽量避免孩子接触与此类相关的话题。大人们通常不会直面孩子的“我是从哪儿来”的问题,也不会去过多的解释“祖父母/外祖父母去哪儿了”的问题。传统教育中总是期望“等孩子长大以后就自然会知道了”,也害怕生命教育尤其是死亡教育会对孩子有所谓的负面影响。当然,生命教育的内涵是广泛的,不仅仅是生死的话题,生命教育包含了对个体自身生命的关注,也包含着对他人生命的关注,以及生存能力和生命价值的提升。

对于一个传统家庭长大的我来说,记忆中似乎机会没有接受过来自父母的生命教育,印象中幼年时期在农村看到办丧事的情景,也是一知半解,有恐惧的感觉,但是并不知道到底发生了什么事情,长大后对死亡也是一直怀有恐惧。当我的儿子出生后,我一直在想应该如何对孩子进行生命教育,但是用怎样的方式是合适的,自己也一直在摸索,我相信“不回避”“不欺骗”和“日常生活渗透”是应该要遵循的原则。

大约在孩子三四岁的时候,一次带他去菜场买菜,他站在卖鱼的摊位面前一直专注地看,久久不愿离开。卖鱼的店铺的地上有很多被宰杀好的浑身带血的鱼,在奄奄一息地跳动着。儿子被这样的景象吸引住了,我意识到也许到了开启生命和死亡的话题的时间了,儿子盯着那些带血的鱼,问我:“它们怎么了?”我对他说:“这些鱼被杀掉了。”儿子又问:“为什么要把它们杀掉呢?”我回答说:“因为有人要把它们买回去做菜吃啊,要吃鱼的话就必须把它们杀掉啊。”“不能不杀掉吃它们吗?”“不可以的啊,要吃鱼的话就必须把鱼杀死。”“那它们还可以活吗”“不能了,它们死掉了就不会再活了”。儿子的脸上有惊讶和伤心的表情,我抱着他用温柔的眼光安慰他,那段时间儿子一直会问我类似的问题,我也一直不回避他的问题,用他可以理解的话语告诉他问题的答案,对于孩子出现的哀伤情绪给予及时的关注和抚慰。对于孩子在那段时间明确表示“不要买鱼,不要吃鱼”的想法,我也给予尊重和理解,相信孩子自己会有一个理解消化和接纳生命死亡的过程。我更想努力引导他:我们人在生存和成长的过程中,不可避免地会有很多生命成为我们的食物,正因为这样,所以我们要更加尊重和善待比我们弱小的生命。而在生活中,我也一直在一言一行中努力带着孩子践行这一理念。

有一天晚上,给儿子读托马斯的故事,故事里火车托比害怕因为自己老了被胖总管嫌弃,怕自己被放到博物馆。晚上给儿子洗脚的时候,他突然问为什么托比要被放到博物馆,我简单地给他解释了一下。儿子突然问:“那我会变老吗?”我楞了一下,说会的。儿子又问:“那老了还会变得和以前一样吗?”我说什么以前?什么样子?就带着哭腔说:就是这样啊,你做出手掌托住脸的姿势,我明显发现孩子想哭。我问他为什么会要哭,他说他没有哭,他反复安慰他说,可以哭的,男子汉也是可以哭的。我对他说:“每个人都会变老的,变老就变不回来了,但是妈妈肯定会比你先变老,你还要很久很久才会变老的。每个人都会死,你还记得我们家死掉的小乌龟吗”?他点点头,我说:“每个人都会死的,但是在这一天来临之前我们还有很久很久的时间,还可以做很多很多开心的事情。”儿子点点头。我想接受这一点也许是伤感甚至是痛苦的,但是我更想让孩子知道,生命的逝去是不可避免的,但是怎样利用仅有一次的生命,怎样拓展生命的宽度、留住生命的温度却是我们可以把握的。

在日常生活中,除了抓住日常发生的生命教育的契机,我还带着孩子一起饲养小动物,清明节带着孩子去扫墓,和孩子共读生命话题的绘本故事等等,我相信生命教育就是爱的教育,引领孩子成长,让孩子带着生命的温暖,向光生长。

校家庭教育指导师汤菲

自律造就成功

苏州在网上一直被认为是最宜居的城市之一,即使在疫情肆虐的时候,也无法掩盖小桥流水的静谧,古典园林的精致。在苏州的北面,还有那阳澄湖畔美丽的风景,每每谈到阳澄湖,就不免想起一张风吹雨打,饱受风霜的脸庞,认识他源于他有一位优秀的儿子。他的儿子当时被著名学府所录取,特地邀请家长到学校谈谈对孩子的家庭教育,因为孩子的成功和家长的教育是密不可分的。想当然的,这么优秀的孩子背后一定是位旁征博引侃侃而谈或拥有傲人学历的家长吧。所以,当孩子的家长来到学校时,我微微一愣,因为眼前站着的是一位朴实的,皮肤黝黑的渔民,和自己的预设大相径庭。

当我请他坐下,开门见山请他谈谈对孩子的教育和辅导时,他一个劲地说没什么,想来是谦虚,我在一旁鼓励道,“没关系,您就随便谈谈。在孩子成长的路上,您是如何陪伴并培养孩子的优秀习惯的?”因为我相信优秀孩子的背后一定凝聚着父母的智慧。过了良久,爸爸腼腆的开口说道,“我是阳澄湖的渔民,没时间去管孩子的学业,也没能力去辅导孩子,我自己文化水平不高。”“那从小到大,孩子有什么优秀品质让您印象特别深刻的呢?”我追问道。爸爸略加思索,缓缓道来,“哦,小时候,无论和小朋友玩得多么开心,和大人讲好5点回来,他一定会准时到家。上小学后,和同学打球,也是说好几点回就几点回。”哦,我若有所思地想,为了信守一个约定,能够放下自己喜欢做的事,不就是一种自律吗?从学龄前就能做到,一直贯穿在生活的方方面面,自律性如此高的孩子怎能不优秀呢?

心理学界在1966年到1970年代早期对一些孩子进行了棉花糖实验。在实验中,小孩子可以选择吃棉花糖,或者选择等待一段时间直到实验者返回房间,得到相同的两颗棉花糖。若干年后,跟踪实验证明,坚持忍耐更长时间得到双倍奖励的小孩具有更好的人生表现。虽然父亲不善言辞,但是他说出了孩子极为宝贵的品质。虽然家长没有令人羡慕的学历,但是对孩子优秀品质的培养,无疑给孩子奠定了成功的基石。

这次遇见已经时过境迁,但和这位家长的交流记忆犹新。他就举了孩子这样一个例子之后就摇着头说,真的没什么了。这样一位朴素平凡的家长对孩子品质的培养让我深切地体会到:家庭教育的智慧不是由身份地位来评判的,也不是由金钱和学历决定的。相信在生活这个大课堂中,他教会孩子的不仅仅是自律,还有其他的优秀品质,而这些家长没有说,或许他觉得这些优秀品质是本应具备的。

感谢这位家长,让我感受到家庭教育“微风潜入夜,润物细无声”的境界。

苏州的春天来了,微风拂过,阳澄湖畔的芦苇随风摇曳,似乎在倾诉着一个个故事。

校家庭教育指导师杨文琦

父母家庭在孩子成长路上扮演者最重要的角色,

家庭教育对我们每一个人来说都既有幸福又有痛点。

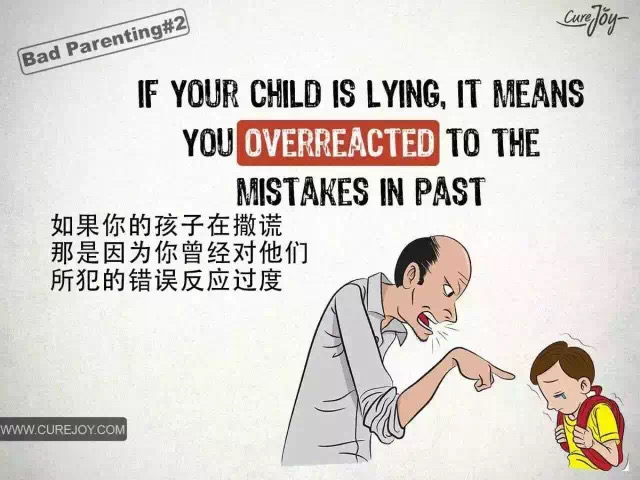

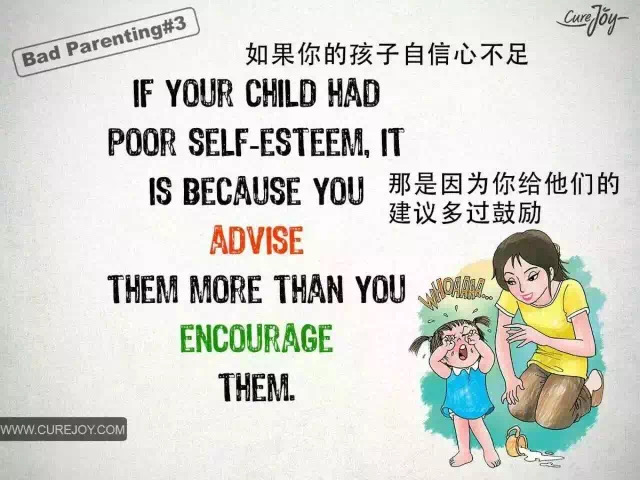

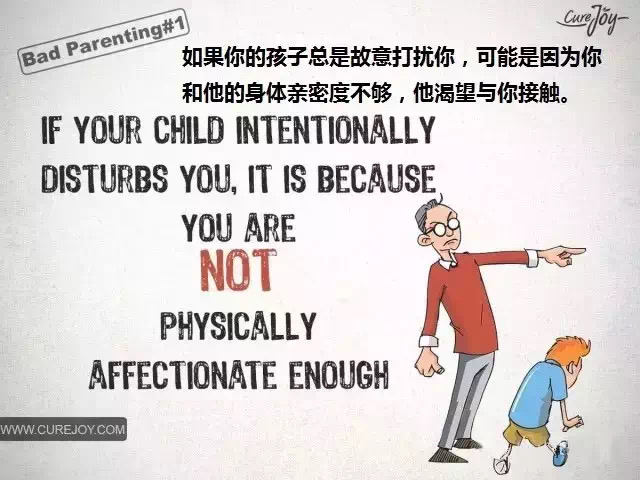

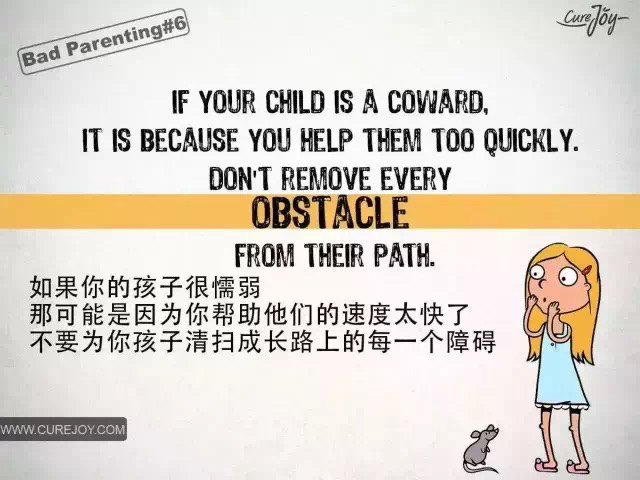

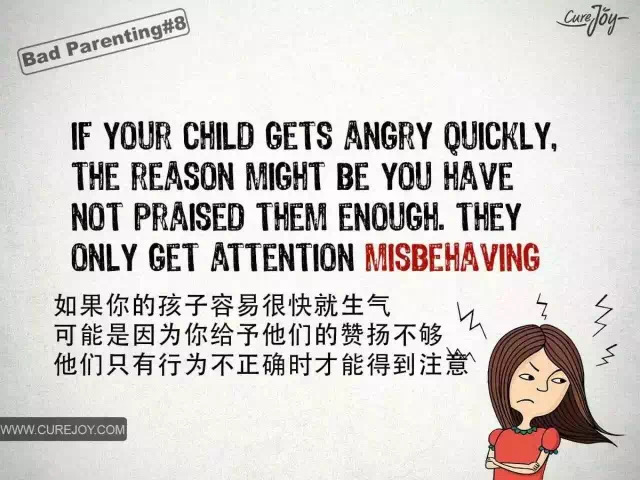

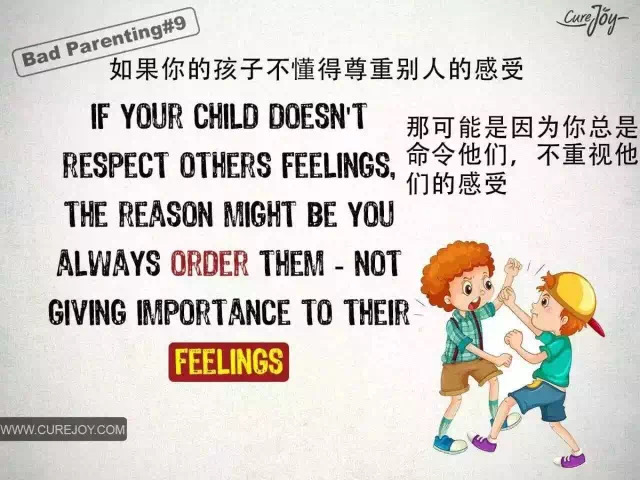

一组漫画,

深深戳中了大多数家庭的痛点,

或许你也曾经历过。

孩子的成长只有一次,

孩子成长的速度,

也远超过我们想象。

就像哈佛心理学教授吉尔博特所说的:

“十年以后,你不会因为少做一个项目而遗憾,

但你会因为没有多陪孩子一个小时而遗憾。”

让我们做智慧父母,

与孩子相伴共成长。